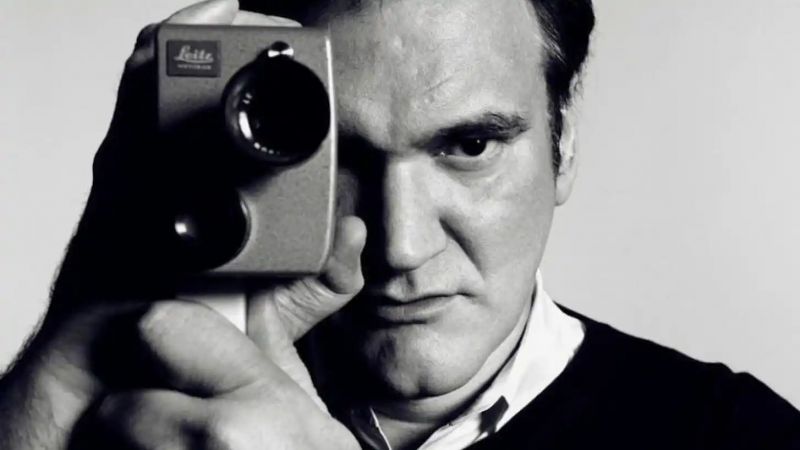

Cuando Quentin Tarantino tenía 30 años y un tupé razonablemente frondoso, y una perilla de informático virgen, y un currículo de folio en blanco, tuvo el arrojo de plantarle cara a Harvey Weinstein (el distribuidor de cine independiente más importante de Estados Unidos) para decirle que no metiera las tijeras en su primera película.

Weinstein, que era un tipo visionario, tiránico y gruñón, trató de convencerle de que suprimir la escena más emblemática de Reservoir Dogs era lo conveniente. Quiso arrancarle, en pocas palabras, la parte de la tortura y la oreja.

—Verás, Quentin, esa escena le quita posibilidades a la película en el mercado.

—La película es perfecta tal cual está.

—Hay mucha gente que no querrá ir a verla.

—Menudo problema si esperan que Reservoir Dogs sea como Pretty Woman.

—Mi mujer no querrá ir a verla.

—¡No la hice para tu mujer, Harvey!

Esta recreación con licencias basada en el libro de Peter Biskind Sexo, mentiras y Hollywood: Sundance, Miramax y el cine independiente sirve para que nos hagamos una idea del personaje. Tarantino se permitía ser Tarantino incluso antes de ser Tarantino.

Y esa es la cuestión de fondo y lo que explica que, cuando le hablan de neocensura y corrección política y agraviados, Tarantino responda sin paliativos y con fiereza.

Por ejemplo, durante la recomendable y amistosa conversación de tres horas que mantuvo con la estrella del podcast Joe Rogan (a quien por momentos no excesivamente fugaces se le confunde con la Bestia Batista).

La escena fue más o menos así.

Tarantino sostiene su mirada de cowboy aburrido sobre los ojos adormecidos, hinchados y sospechosamente canábicos del locutor-luchador. A Rogan le sorprende que a Tarantino le dejaran rodar Érase una vez en Hollywood, donde se puede ver a Cliff destrozándole la cabeza a una jovencita hippy volada de ácido. No sólo le sorprende, sino que se muere de ganas por decir que le sorprende, y lo dice.

Tarantino sostiene la mirada y ni por asomo está por la labor de esconder que ya esperaba una pregunta como aquella. La tensión se respira aquí fuera, y allí dentro el entrevistado pregunta al entrevistador quiénes son los supuestos censores, y quién carajo (no dice carajo) se creen para decirle lo que puede y lo que no puede hacer.

De modo que Rogan está atrapado en un agobiante cul de sac y basta con echar un vistazo a sus ojos untados de colirio para darse cuenta de que no tiene idea de cómo ha caído en la trampa.

El locutor mira el techo y guarda silencio. No puede apagar el micrófono, dejar ahí al invitado y marcharse como si tal cosa. Rogan regresa a la partitura y apela al primer Tarantino, al tipo de Reservoir Dogs (el tupé razonablemente frondoso, la perilla de informático virgen), y le pide que piense en sí mismo en el 91. La sala de grabación se vuelve más y más estrecha. Pero el director de apellido italiano apela a sí mismo y responde que Reservoir Dogs y Pulp Fiction fueron precisamente una reacción a los correctísimos años 80 y que esa sí fue la época del ¡no te dejarán hacerlo!

La época de los personajes de pelos extraños y odiosamente amigables, buenos y nunca suficientemente arrepentidos, y de esas historias previsibles, cómodas y complacientes con el espectador. Ese cine, en fin, no iba con él.

De modo que Tarantino se pasó por la espada (a lo Mamba negra) la corrección, la amabilidad y el muermo para levantar una filmografía tibetana que alcanza hasta la maravillosa, convencional y nada indulgente Érase una vez en Hollywood. Una película sobre la amistad entre hombres y sobre los olvidados del Nuevo Hollywood.

Y una novela, ahora también, que publica Reservoir Books en España con el mismo título de Érase una vez en Hollywood y que recupera la moda genuinamente setentera de los libros de bolsillo cinematográficos (aquellas novelizaciones a veces esmeradas y siempre mercadotécnicas de las películas) que Tarantino devoró de crío.

Y una novela, ahora también, que publica Reservoir Books en España con el mismo título de Érase una vez en Hollywood y que recupera la moda genuinamente setentera de los libros de bolsillo cinematográficos (aquellas novelizaciones a veces esmeradas y siempre mercadotécnicas de las películas) que Tarantino devoró de crío.

El libro es tan bueno, redondo y divertido como la película, y en sus 400 páginas quedan al descubierto casi todas las preguntas sin respuesta que deja la película (¿mató Cliff, ejem, a su esposa?) y la angustia infinita y trabajada de Rick Dalton, y el papel del machete de Cliff en la Segunda Guerra Mundial, y la teoría no tan disparatada de que Charles Manson se entregó al diablo porque su talento musical apenas dio para una canción menor de los Beach Boys (¿qué habría sido de Europa si Adolf Hitler hubiese tenido talento para la pintura?).

Queda al descubierto, a su vez, que Tarantino siempre es Tarantino. Por dentro y por fuera. Y si la entrevista de Rogan es ilustrativa y sale a la palestra en esta tribuna se debe a que pone sobre la mesa que la cultura de la cancelación (y de la victimización) acobarda por su ferocidad, pero que, sin embargo, es únicamente capaz de acobardar a quien está dispuesto a acobardarse.

Lo que quiero decir es que, por supuesto, hay toda una turba en guardia y a la busca de la siguiente provocación intolerable. Dispuesta a darlo todo en el campo de juego para cerrarle el pico y secarle la pluma a quien circule a contradirección de la doctrina.

Y sí, esa gente indignada y oprimida que a veces lleva piercings y el pelo de colores y a veces toga y a veces traje y corbata es innegablemente peligrosa y perversa. Y no lo es simplemente porque se preste sin condiciones a la irritante causa de dar la vara a jornada completa. Sino (por encima de todo) porque siempre encuentra las vías subterráneas para que sus deseos se vean cumplidos. Para que los productores adapten el producto a sus gustos. Para que Netflix los ponga de moda. Para que los creadores amolden sus creaciones a la palabra santa.

Pero tienen las de perder siempre que haya tipos (y tipas) a los que nada de esto les pueda importar menos. Y siempre que esos tipos (y tipas) se opongan a crear ficciones bajo sus estrictas imposiciones morales.

Donde aparece Tarantino es ahí, en la lucha, para no dejarse intimidar por las presiones (ni de dentro, ni de fuera). Para negarse a comprar una visión tontorrona, politizada y deshumanizada del mundo, y para resistirse a rebajar la obra artística a producto.

Para escribir una película que vuele por encima del pensamiento de su tiempo, y para que siga siendo su película aunque implique otra cuota de mercado.

Para decirle a Rogan que quién tiene que decirle lo que tiene y lo que no tiene que hacer, y para rebelarse contra una fe que sólo produce títulos infames.

Para atreverse a ser uno mismo y para enviar un mensaje claro y sin ambages a los que vienen: soportad las críticas, buscaos la vida y espabilad, joder.

Para demostrar con el ejemplo que en eso consiste, a fin de cuentas, la lealtad innegociable del artista hacia su obra. Que si le importó un carajo la opinión de la mujer de su jefe, ¿por qué iba a importarle la nuestra?

Jorge Raya Pons es periodista.