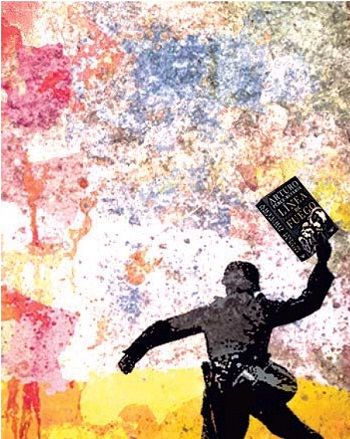

En los años cincuenta, la Guerra FrĂa desatĂł un terror atĂłmico reflejado incluso en las pelĂculas de ciencia ficciĂłn donde los marcianos, que solĂan ser verdosos y cabezones, colocaban pequeños transmisores en la nuca de los terrĂcolas para controlar sus mentes y abducirlos. AcordĂĄndome de aquello, por mĂĄs que le doy vueltas a las pastas de la Ășltima novela que he leĂdo, no encuentro el microchip que me ha abducido los pasados dĂas. Porque «LĂnea de fuego», el nuevo libro de Arturo PĂ©rez-Reverte, me ha raptado emocionalmente.

Me acuerdo cuando Ă©l, con chaleco y micro en mano, salĂa en los telediarios encima de blindados o apostado detrĂĄs de tapias para retransmitir sus crĂłnicas de la guerra de los Balcanes. Su delgadez y mirada afilada le daban trazas de mosquetero, algo que me cuadraba porque ya habĂa leĂdo sus primeras novelas, «El hĂșsar», «El maestro de esgrima» y «La tabla de Flandes», que suponĂan una manera diferente de acercarse a la Historia y que apostaban por un trepidante ritmo narrativo. El pasar de los años -como en un tango- y la saga de «Alatriste» le han dado un aspecto de general de los Tercios de Flandes o de arponero elegante, y su vida y su biblioteca lo han convertido no sĂłlo en un eficaz contador de historias como Ă©l a veces se define, sino en uno de los escritores mĂĄs inteligentes e interesantes en lengua española. Y sin duda en el de mejor olfato para saber cuĂĄndo publicar cada novela. Y es que ahora, en España -mi querida España cantaba Cecilia-, vuelven a sonar tambores de guerra, o tamtanes de la jungla.

La carta nĂĄutica de la TransiciĂłn la ayudĂł a trazar el Rey y fue la Corona la que timoneĂł aquella vertiginosa singladura. La TransiciĂłn cauterizĂł y cicatrizĂł las heridas de la Guerra Civil, de modo que los españoles que combatieron y padecieron el trienio 36/39 se reconciliaron de diversas maneras. Aquella grandeza de espĂritu fue acordada y cumplida tanto por la derecha como por la izquierda. Ahora bien, la corta, intensa y magnĂfica etapa de la UCD en el Gobierno -casi una epopeya polĂtica- fue tambiĂ©n la de la deserciĂłn de la cultura por parte del centro-derecha como forma de transformaciĂłn de la sociedad, pues la procedencia institucional franquista de muchos cargos de aquel partido les hizo creer que venĂan estigmatizados por un pecado original. Esto hiperlegitimĂł a una izquierda que por pura ley fĂsica rellenĂł ese vacĂo del mundo cultural. Desde entonces, la izquierda ha mutado y los viejos socialistas con nervio estadista que ayudaron a hacer la TransiciĂłn y gobernaron durante bastantes años representan el lejano eco de una socialdemocracia perdida, unas figuras ajenas a esta Progrelandia en la que campa desatada una extrema izquierda declarada o emboscada que pretende imponer por las bravas o por las malas su visiĂłn del mundo, su dogma populista.

La carta nĂĄutica de la TransiciĂłn la ayudĂł a trazar el Rey y fue la Corona la que timoneĂł aquella vertiginosa singladura. La TransiciĂłn cauterizĂł y cicatrizĂł las heridas de la Guerra Civil, de modo que los españoles que combatieron y padecieron el trienio 36/39 se reconciliaron de diversas maneras. Aquella grandeza de espĂritu fue acordada y cumplida tanto por la derecha como por la izquierda. Ahora bien, la corta, intensa y magnĂfica etapa de la UCD en el Gobierno -casi una epopeya polĂtica- fue tambiĂ©n la de la deserciĂłn de la cultura por parte del centro-derecha como forma de transformaciĂłn de la sociedad, pues la procedencia institucional franquista de muchos cargos de aquel partido les hizo creer que venĂan estigmatizados por un pecado original. Esto hiperlegitimĂł a una izquierda que por pura ley fĂsica rellenĂł ese vacĂo del mundo cultural. Desde entonces, la izquierda ha mutado y los viejos socialistas con nervio estadista que ayudaron a hacer la TransiciĂłn y gobernaron durante bastantes años representan el lejano eco de una socialdemocracia perdida, unas figuras ajenas a esta Progrelandia en la que campa desatada una extrema izquierda declarada o emboscada que pretende imponer por las bravas o por las malas su visiĂłn del mundo, su dogma populista.

La literatura nos hace vivir otras vidas, nos evade y distrae, nos educa intelectual y sentimentalmente -como el cine- y, en el caso de la narrativa histĂłrica, nos hace viajar al pasado con un billete de vuelta al presente. Hay escritores que, para no perder lectores por la diestra o la siniestra jamĂĄs se significan en temas polĂticos y otros que, en uso de su libertad de opiniĂłn, no dudan en ejercerla. Ambas opciones son legĂtimas, aunque cuando una naciĂłn sufre graves problemas de convivencia, colapso econĂłmico y riesgo de demoliciĂłn institucional, el silencio puede ser interpretado como sĂndrome de Estocolmo. Hay veces en la vida que los intelectuales deben dar su opiniĂłn, mojarse, clarificar los debates y contribuir al entendimiento colectivo bien a travĂ©s de sus declaraciones o, sobre todo, de su obra, pues viven de teclear, de la palabra hecha tinta.

El acadĂ©mico PĂ©rez-Reverte es uno de estos Ășltimos. Su criterio propio y la no adscripciĂłn a banderĂas le han hecho labrarse una imagen de hombre lĂșcido e independiente. Pero, en el juicio sumarĂsimo al que lo han sometido algunos, lo han condenado por una de sus patentes de corso y una novela. El artĂculo del XL Semanal trataba sobre el Rey, y decĂa del monarca: «En mi opiniĂłn es el Ășnico dique que nos queda frente al disparate y el putiferio en que puede convertirse esto si nos descuidamos un poco mĂĄs». Y la novela no es una mĂĄs sobre la guerra civil, sino la gran novela sobre la guerra civil. Ambas cosas les escuecen a unos cuantos que graznan y gargajean en internet. Pues ajo y agua.

Su reciente libro «LĂnea de fuego», con un empuje homĂ©rico tipo la IlĂada, aborda la guerra civil española desde el factor humano. La acciĂłn se sitĂșa en la batalla del Ebro y reparte equitativamente heroĂsmo, sacrificio y ruindad en el bando nacional y republicano, pues son las razones personales de cada combatiente, hombre o mujer, las que recrea el escritor, sondeando la psicologĂa de unos españoles que se emperraron en matarse, de unos comunistas recios en la lucha y de unos requetĂ©s de boina roja que avanzaban como amapolas entre trigales. Y esto resulta intolerable para los guardianes de la ortodoxia, los perpetradores de la mendaz y revanchista Ley de Memoria DemocrĂĄtica, que no es sino la cara B de la FormaciĂłn del EspĂritu Nacional impartida en las aulas del franquismo.

El cura y el barbero expurgaron la biblioteca de don Quijote y quemaron los libros de caballerĂas que habĂan provocado la locura del manchego. No me extrañarĂa que los nuevos censores, que no son quijotescos sino savonarolas con moño, intenten una hoguera de las vanidades social y mediĂĄtica con el libro del cartagenero, pues no soportan la inteligencia hecha verbo y la hermosura escrita. Que se atraganten con su hiel y nos dejen a los demĂĄs la miel literaria de una novela que habla de soldados de 1938 como si fuesen combatientes en Troya, Zama o Waterloo.

Porque cada cual atesora su memoria, traza el mapa de su vida, escoge a sus amigos y elige en libertad libros de demoledora belleza.

Emilio Lara es historiador y escritor.