Es afortunada la sociedad que pueda contar con quien encarne los valores políticos y sociales predominantes en ella y lo haga con posiciones integradoras de las parciales a las que los partidos políticos suelen tender.

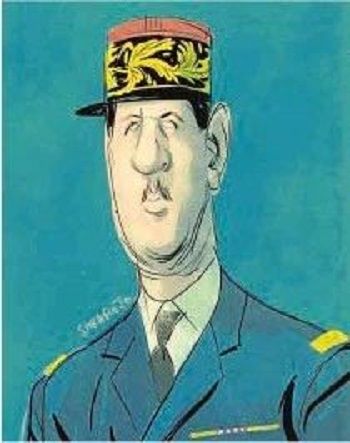

Francia tuvo mucha suerte al encontrar esa persona en el general Charles de Gaulle en un momento crucial de su existencia como fue la II Guerra Mundial, momento en el que estuvo a punto de perder su identidad o de transformarse negativamente como nación organizada en Estado.

Su vigencia histórico-política es tan permanente que ‘Le Monde’ acaba de dedicar tres cuadernos especiales a su figura con ocasión del cincuenta aniversario de su muerte, algo que ha pasado bastante desapercibido en España.

De Gaulle fue un personaje excepcional. Desde que ingresa en la academia de Saint-Cyr y sale como alférez de Infantería en 1912 tiene ideas militares propias como, entre otras, la del papel desbordante de las fuerzas acorazadas y la movilidad de sus contingentes. Pero, además, atesora desde sus primeros pasos un convencimiento mayúsculo del ser multisecular de lo francés y de su papel en el mundo, nacido esto de su interior apasionado, de sus inquietudes políticas y culturales y de su empapamiento de la existencia histórica de la nación vecina.

Desde que acaba la Gran Guerra como prisionero de los alemanes en la fortaleza de Ingolstadt hasta el inicio de la segunda conflagración mundial foguea su espíritu y su preparación. Completa su formación en la Escuela Superior de Guerra, se acerca a la actividad diplomática en el Líbano, adquiere experiencia política en la secretaría general de Defensa, alimenta su gusanillo intelectual publicando el libro ‘Vers l’armée de métier’ y asciende a coronel con destino al frente de un regimiento de carros. Cuando Francia declara la guerra a Alemania en 1939 es nombrado subsecretario de Guerra y Defensa Nacional y, tras la firma por el mariscal Pétain del armisticio, huye a Gran Bretaña para levantar la antorcha de la Francia Libre y, arrancando prácticamente de nada, plantar cara al imparable Hitler en ese instante.

Desde que acaba la Gran Guerra como prisionero de los alemanes en la fortaleza de Ingolstadt hasta el inicio de la segunda conflagración mundial foguea su espíritu y su preparación. Completa su formación en la Escuela Superior de Guerra, se acerca a la actividad diplomática en el Líbano, adquiere experiencia política en la secretaría general de Defensa, alimenta su gusanillo intelectual publicando el libro ‘Vers l’armée de métier’ y asciende a coronel con destino al frente de un regimiento de carros. Cuando Francia declara la guerra a Alemania en 1939 es nombrado subsecretario de Guerra y Defensa Nacional y, tras la firma por el mariscal Pétain del armisticio, huye a Gran Bretaña para levantar la antorcha de la Francia Libre y, arrancando prácticamente de nada, plantar cara al imparable Hitler en ese instante.

Su alquitarada pasión nacional y castrense vio con horror lo que Manuel Chaves Nogales llamó la agonía de Francia dando título a un jugoso libro. Como señaló el magnífico escritor y periodista sevillano: «Francia... renegó de sí misma y de cuanto había representado en el mundo, se rindió a la coacción de la propaganda enemiga y trató como adversarios y delincuentes a quienes acudían a ella en calidad de servidores fieles del ideal que Francia había simbolizado siempre».

Con esfuerzos ímprobos logra, casi a codazos, un lugar entre las potencias ganadoras de la guerra. Para ello tiene que vencer las maquinaciones del gobierno de Vichy, las reservas de Churchill dentro de una relación con altibajos, la poca simpatía hacia su causa de Roosevelt, el ninguneo de Stalin y las tendencias disgregadoras de la magmática Resistencia francesa. Despliega una voluntad férrea y con determinación ciega va antropomorfizando el espíritu y la ‘grandeur’ de Francia. A pesar de la oposición americana y los titubeos británicos, pone los pies en su país poco después del desembarco de Normandía, y en Bayeux pronuncia un discurso que pone los pelos de punta cuando es escuchado en el museo dedicado a él en esta coqueta capital normanda mientras en sus paredes retumban algunas de sus célebres sentencias como «la gloria se da solo en aquellos que la han soñado siempre».

El 13 de noviembre de 1945 una Asamblea Nacional de una Francia sin complejos e independiente gracias en buen grado a la labor del general de Gaulle lo elige presidente del gobierno. Desde el primer segundo, hace gala de su espíritu nacional por encima de los partidos. Presencia la llegada de la IV República después de haber dimitido de primer ministro. A pesar de ello impulsa el movimiento Rassemblement du Peuple Français, pero no acaba de sentirse hombre de partido. Aunque no le queda más remedio que fajarse en ciertas querellas partidistas, principalmente con el poderoso partido comunista y el infatigable Mitterand, aún así, tiende a volar en las alas del interés general.

Mientras que publica sus ‘Mémoires de guerre’ se cansa del juego partidista característico de la IV República y contempla con horror el fiasco militar y descolonizador de la Indochina gala y el conflicto que se desata en Argelia por su independencia, algo desgarrador para el alma francesa, como pone de manifiesto el reciente informe del historiador Benjamin Stora emitido a solicitud del presidente Macron y que tan polémico está resultando.

Cuando los fundamentos de Francia crujen por el incendio argelino, el levantamiento militar en Córcega y ¡la amenaza de tomar París con el lanzamiento de paracaidistas!, el presidente de la República, René Coty, lo llama y la Asamblea Nacional lo inviste por segunda vez primer ministro con mayoría holgada. Favorece la llegada de la V República y patrocina la reforma constitucional que le lleva a la Jefatura del Estado. Desde ella afronta la independencia de Argelia y el terrorismo de la OAS. Tras ser elegido por segunda vez y ahora por sufragio directo presidente de la República lidia el explosivo mayo de 1968. Como el referéndum que convoca en 1969 le resulta desfavorable, dimite. El 9 de noviembre de 1970 fallece a punto de cumplir ochenta años y deja tras de sí una presidencia de la República envuelta en un cierto manto monárquico del que no se han despojado ni presidentes tan antigolistas como Mitterrand.

La trayectoria vital de Charles de Gaulle y las vicisitudes históricas de Francia a las que está tan ligado ponen de manifiesto la acusada conveniencia de que la Jefatura del Estado encarne la unidad nacional, moderando las servidumbres lógicas de la acción de los partidos, particularmente en aquellos trances en los que la identidad del Estado se tambalea.

Los regímenes republicanos buscan y a veces consiguen este tipo de personalidades, como puede ser el caso del portugués Rebelo de Sousa escenificado en las elecciones del pasado enero. Pero esto no es fácil por las ataduras del sistema de partidos y por la extremada dificultad de encontrar una persona que reúna las condiciones políticas y personales y la experiencia imprescindibles para tan trascendental tarea.

Por el contrario, el régimen monárquico, que en las sociedades actuales debe basarse en una exigente ejemplaridad personal y en la legitimidad funcional o de oficio, facilita, si se hacen bien las cosas, dar con la persona adecuada para desempeñar la Jefatura del Estado al margen de las explicables parcialidades del sistema de partidos.

La llegada al trono de Felipe VI en 2014 fue el disparo de salida de notables y poco conocidos pasos tendentes a sintonizar la monarquía con lo que reclama nuestra sociedad. Hoy, más que para contraproducentes fórmulas maximalistas, se abre el tiempo de avanzar profundizando el camino que Felipe VI inauguró a las pocas horas de acceder a la Jefatura del Estado. El alcance de la inviolabilidad, el ahondamiento en la transparencia y las mejoras presupuestarias y de control son, entre otros, los campos en los que se debe mejorar. Para ello, nuestros dirigentes políticos deberían derrochar prudencia y tacto. En tan delicada materia es más que aconsejable que prevalezca el paso a paso ceñido a lo que permita la Constitución y cimentado en la negociación y el acuerdo de los partidos sobre los que pivota nuestro vigoroso sistema democrático.

Luis María Cazorla Prieto es académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España