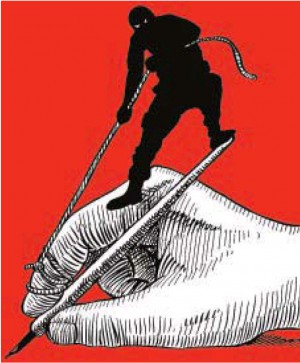

EL mundo occidental, y España en particular, sufre el mal de lo «políticamente correcto». Se trata de una esquizofrenia instalada entre los ciudadanos de ese conjunto de países, que consiste en decir una cosa y pensar la contraria. Un rasgo de una sociedad inmadura que vive en el dogma social y tiene miedo a la libertad y a la verdad. Acabamos de comprobarlo estos días con los dramáticos sucesos de Francia. Unos yihadistas atentaron primero contra el supremo valor de la vida de un grupo de personas que se dedicaban al periodismo. Pero también, y sobre todo, atacaron otro valor superior: el de la libertad. Contra la vida y contra la libertad; los terroristas van contra las bases de una ciudadanía democrática, laica y avanzada. Los terroristas van contra los viejos valores de Occidente que nos han permitido progresar desde la larga noche del medievo a la modernidad más contemporánea. Los terroristas van contra todos nosotros. Y la pregunta que se impone es: ¿cómo debemos defendernos de estas vesánicas y contumaces sacudidas al centro de gravedad de nuestra convivencia democrática?

No existe una respuesta unánime. Las sociedades más solventes y serenas, como la británica o la francesa, suelen reaccionar con una gran dosis de unidad y con una decidida defensa de sus valores. Sin complejos. En España, el espectáculo cainita de una izquierda insolidaria y oportunista –amplificado por sus terminales mediáticas– durante el 11 de marzo de 2004 y posteriores jornadas, nos sonrojará durante décadas. Es verdad, sin embargo, que en Occidente, donde religiones como la católica ya saben lo que es convivir con la modernidad, cohabitan la salvaguarda de los viejos pilares de las sociedades libres y una feroz autocrítica. Esto, en palabras del filósofo Javier Gomá, nos otorga una superioridad moral que no tienen otras culturas. De ahí que existan revistas satíricas capaces de reírse y blasfemar de todo y sobre todo, incluso de Mahoma y Jesucristo. Aunque es igual de cierto que en España las marginales publicaciones que a tal fin se dedican sólo se atreven a mofarse de los católicos mientras contienen toda su testosterona ante el islam.

No existe una respuesta unánime. Las sociedades más solventes y serenas, como la británica o la francesa, suelen reaccionar con una gran dosis de unidad y con una decidida defensa de sus valores. Sin complejos. En España, el espectáculo cainita de una izquierda insolidaria y oportunista –amplificado por sus terminales mediáticas– durante el 11 de marzo de 2004 y posteriores jornadas, nos sonrojará durante décadas. Es verdad, sin embargo, que en Occidente, donde religiones como la católica ya saben lo que es convivir con la modernidad, cohabitan la salvaguarda de los viejos pilares de las sociedades libres y una feroz autocrítica. Esto, en palabras del filósofo Javier Gomá, nos otorga una superioridad moral que no tienen otras culturas. De ahí que existan revistas satíricas capaces de reírse y blasfemar de todo y sobre todo, incluso de Mahoma y Jesucristo. Aunque es igual de cierto que en España las marginales publicaciones que a tal fin se dedican sólo se atreven a mofarse de los católicos mientras contienen toda su testosterona ante el islam.

La sociedad en la que vivimos los occidentales es producto de la superación de estadios históricos, que han permitido que la razón se imponga a la emoción. Somos hijos, por tanto, de la modernidad y de la racionalidad. Y ha sido esa modernidad la que derribó viejos mitos, si bien a la vez ha creado los suyos propios, que también han resultado ser de barro. O al menos eso parece por momentos. El objetivo fundamental de la modernidad, de la racionalidad, es la convivencia pacífica, el diálogo, la superación de la violencia física. Es obvio que sólo lo hemos conseguido a medias, que nuestra estructura de civilización es sumamente frágil, que en poco o nada ayudamos los contemporáneos con ese sometimiento al catálogo de correcciones políticas que nos hacen más débiles y menos creativos a la hora de construir una ciudadanía mejor, más justa y más libre.

Cuando surgió por primera vez la controversia acerca de la capacidad de determinadas publicaciones europeas de dedicarle espacio y censura a la figura de Mahoma, el entonces presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, uno de los mayores ejemplos de pensamiento débil de nuestros tiempos, pidió a los periodistas autocontrol y autocensura en esta materia. En este asunto, no en otros. Hilvanando la recomendación del exlíder socialista, oportunista y coyuntural como tantas otras suyas, con esa sacralización de lo políticamente correcto y los mitos de la modernidad, uno se atreve a preguntarse hasta dónde puede llegar la libertad de prensa y hasta dónde aguanta sin ser violento un credo religioso o político.

Mi osadía me lleva a afirmar que la libertad de prensa forma parte de esa idea indivisible que defendía Hugo Grocio. La libertad es indivisible. No hay libertad de prensa o expresión; sólo hay libertad. Aspiramos legítimamente a ella, como uno de los mitos de la modernidad, pero que entierra sus raíces en los más viejos catálogos de pretensiones del ser humano. Aspiramos a la libertad, pero nos da un miedo brutal la conciencia de ser libres y ejercer responsablemente esa capacidad. En el fondo no queremos problemas. Ejercer la libertad en su buen sentido implica dificultades. Por eso la tememos. Por eso nos aferramos a lo políticamente correcto. Por eso muchas veces no nos atrevemos a decir lo que pensamos. En el fondo deseamos la semiesclavitud inmadura que nos facilita las cosas, a la vez que podemos criticarlas. De ahí la fascinación que suscitan los políticos que nos prometen que ellos paternalmente nos arreglarán el salario, nos proveerán una casa y hasta el iPhone de última generación. No nos interesan los que nos garantizan la libertad pero nos piden responsabilidad a cambio.

Lo más fácil, lo más plausible, es aferrarse al dogma de lo políticamente correcto y evitarse problemas con una sociedad que condena a los librepensadores, a los valientes, a los que van contra lo «progresistamente» establecido.

La tolerancia con el islam forma parte del amplio abanico de ideas de lo políticamente correcto en el momento actual de Occidente. Me parece bien. ¡Faltaría más! Pero esa comprensión debe coexistir con la defensa de los valores que han hecho progresar al mundo desarrollado: la libertad, la crítica y la autocrítica, el librepensamiento, el derecho de la mujer a ser persona y autónoma, el derecho del otro a pensar distinto. El derecho de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto a defenderse de quienes atacan esos valores civiles, que emanan justamente de la razón. En definitiva, la defensa a ultranza de esos dos principios máximos e indivisibles: el derecho a la vida y a la libertad, el terreno más fecundo en el que un hombre puede cultivar su crecimiento personal.

Cuando un terrorista yihadista atenta contra la vida y la libertad de un caricaturista, al margen de que se comparta o no el mensaje de esas viñetas, ese yihadista está atentando contra ti. Está matando tu vida y tu libertad.

Bieito Rubido, director de ABC.

Enlace permanente