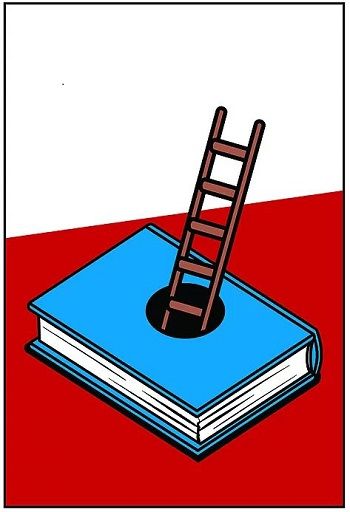

No esperen que haga un elogio del libro. El libro es un instrumento y como todo instrumento dependerá del uso que se le dé. Es como lo que, hablando sobre drogas, decía Escohotado de la soga: al escalador le sirve para hacer cima y al suicida para ahorcarse, la soga no tiene culpa de ninguna de las dos cosas, está entre sus cualidades las de facilitarles a uno una cumbre y al otro un abismo.

Cuando llega el Día del libro, se disparan las exageraciones sobre un instrumento al que, durante la mayor parte del año, apenas se le hace el menor caso y cuya presencia y notabilidad en nuestras vidas cotidianas, si juzgamos estas por su representación en los medios, resulta muy limitada, anecdótica. Y quién sabe, quizá mejor así, porque siempre que poetas y narradores, pensadores y editores han lanzado sus elogios al libro, cargaban las tintas de manera tal que acababan incurriendo en pregones que parecían no pretender otra cosa que ridiculizar aquello que cantaban. Podemos repasar algunas para que no se diga. Mallarmé: «Todo en el mundo existe para acabar convertido en un libro». ¿En serio? Al final lo que se está diciendo es que sólo ha existido lo que quede registrado en un libro, lo que no puede ser más descabellado y no puede ofrecer menos valía a la existencia –a la manera de los que dicen que sólo se ha vivido de verdad lo que se recuerda, eximio disparate fácil de repetir y más fácil de deshacer, como si no estuviéramos hechos, por nuestro bien, de puro y sanísimo olvido–. A ese tipo de frases les conviene siempre darle la vuelta, como a un calcetín, para que se vea que así también estarían susurrando algo aparentemente imponente –pero en el fondo meramente impotente–: «Todo libro lo que pretende es acabar convirtiéndose en mundo». Juan Ramón Jiménez: «En ediciones distintas, los libros dicen cosas distintas». ¿En serio? ¿No dice exactamente lo mismo el Diario de un poeta recién casado del propio JRJ en su primera edición, preciosa, cuidada por él mismo en la casa Calleja, que en una edición nueva y flamante o incluso en una pobre edición impresa sobre pésimo papel? Sí, exactamente lo mismo. Con la primera uno puede ser tentado por la emoción de que acaso ese volumen de ya más de cien años ha cruzado muchas épocas distintas, quizá lo sostuvo en sus manos el propio poeta, perteneció a diferentes criaturas hasta llegar a ti, es decir, el objeto tiene su historia, no es sólo lo que dice sino también el invisible relato que lo ha puesto en tus manos, pero lo que dice el libro, por fortuna, es exactamente lo mismo que lo que dice una nueva edición que le permite seguir vivo para quienes no sienten la menor emoción de trastear con papeles viejos. Jonathan Franzen: «Los libros enseñan a estar solos». Hmmm, no sé, poca enseñanza es esa en el mejor de los casos porque equipara el libro a un juego de cartas, y en el peor suena a enfermedad, que sí que enseña soledad, y de qué manera terrible. Lichtenberg: «Un libro es como un espejo, si se asoma un mono no puede esperar que se refleje un apóstol». Vamos, vamos: la frase es brillante pero ¿sirve para todos los libros, en serio? ¿Sólo para los que nos hacen sentir apóstoles, porque una de las potencias de los libros es provocar narciseísmos (no hay errata) cuando nos parece que la descripción de Aquiles nos refleja con exactitud y desde luego vemos lo más puro y flamante de nuestro yo en las ensoñaciones del pobre hidalgo que se lanza a los caminos? Más bien se diría que los libros necesarios son los que nos colocan contra las cuerdas, los que nos obligan a defendernos a sabiendas de que estamos derrotados, es decir, aquellos que cuando se asoma un mono le hacen sentir que hay algo de apóstol por poco que sea en el fondo de sus pupilas –sus pupilas gustativas–, y, sobre todo, los que cuando se asoma un apóstol le demuestran irreprochablemente que sigue habiendo algo de mono en sus adentros.

Juan Ramón Jiménez, que era un gigante, que además de gran poeta hacía unos libros exquisitos con una elegancia sobria que sólo han sabido seguir nuestros mejores tipógrafos, destacaba como una cima de nuestra lírica un poema de Unamuno en el que alguien habla desde una barca, salen de su boca parábolas que hechizan a «ojos que ven, oídos que oyen gozan / de bienaventuranza». Pero esas palabras dichas al aire, en vivo, vivas, «al fin cayeron en un libro / ay tragedia del alma». Es curiosa la desconfianza en el libro como transmisor de conocimientos, recuerdos o invenciones de autores que produjeron muchos y muy necesarios: Unamuno, Agustín García Calvo. Vinculados al mundo antiguo y a las aulas universitarias, para ellos la escritura da comienzo a la Historia y por lo tanto a la Cultura, y de alguna manera ambas son enemigas de la vida. García Calvo era firme defensor de la poesía oral y sus conferencias erigen a un gran maestro de la escena -lo que no le impide ser uno de nuestros más portentosos prosistas. Diría que estaría encantado con el auge del audiolibro –él fue de los primeros en publicar en casette sus poemas–.

Juan Ramón Jiménez, que era un gigante, que además de gran poeta hacía unos libros exquisitos con una elegancia sobria que sólo han sabido seguir nuestros mejores tipógrafos, destacaba como una cima de nuestra lírica un poema de Unamuno en el que alguien habla desde una barca, salen de su boca parábolas que hechizan a «ojos que ven, oídos que oyen gozan / de bienaventuranza». Pero esas palabras dichas al aire, en vivo, vivas, «al fin cayeron en un libro / ay tragedia del alma». Es curiosa la desconfianza en el libro como transmisor de conocimientos, recuerdos o invenciones de autores que produjeron muchos y muy necesarios: Unamuno, Agustín García Calvo. Vinculados al mundo antiguo y a las aulas universitarias, para ellos la escritura da comienzo a la Historia y por lo tanto a la Cultura, y de alguna manera ambas son enemigas de la vida. García Calvo era firme defensor de la poesía oral y sus conferencias erigen a un gran maestro de la escena -lo que no le impide ser uno de nuestros más portentosos prosistas. Diría que estaría encantado con el auge del audiolibro –él fue de los primeros en publicar en casette sus poemas–.

Unamuno decía que cuanto menos se lee, más daño hace lo poco que se lee. Y sabía bien que la escritura, que nació con la ciudad, y con el mercado, y fue un instrumento primero para contar ganado y pronto empezó a adentrarse en las espesuras del alma o en la fabricación de mitos, se nombraba con una palabra vinculada a la siembra: se hacían surcos en el barro como en la tierra, de donde leer fuera necesariamente un verbo relacionado con la recolección y la elección. ¿Por qué, pues, que las palabras caigan en un libro era una tragedia del alma?

El dramatismo de la imagen tiene que ver, por supuesto, con lo fugaz de la vida, pero también con el laberinto de las interpretaciones: las limpias palabras del barquero que escuchaban en la orilla sus oyentes, al caer en un libro, se extendían al mundo entero, y aquí se las entendería de una manera y allá de otra muy distinta, y ya no sería el barquero el que hablara, sino el lector el que les diese un sentido u otro a lo que el escriba dice que dijo el barquero. Pero un hecho tan excepcional puede ser tomado con ese sentimiento trágico con que Unamuno lo tintaba todo, o como un milagro: por fin habíamos inventado algo que, de veras, de alguna manera, vencía a la muerte, que es, a qué engañarse, nuestro desafío esencial y el motor que nos ha hecho inventar familias, patrias, identidades, culturas. Lo dijo Borges –que ya presintió la red en su Libro de Arena–: de todos los instrumentos que hemos creado, el más asombroso es el libro porque sólo él no es una extensión de nuestro cuerpo, sino de nuestra memoria y nuestra imaginación (otra cosa sería preguntarle a Borges si nuestra memoria y nuestra imaginación no son también parte de nuestro cuerpo).

Pero yo estoy de acuerdo con él: a veces hay que estar de acuerdo con las exageraciones. El poeta modernista Fernando Fortún se preguntaba en un poema: «¿Qué buscas en los libros / frente ardiente?». Que cada cual responda a esa pregunta, el abanico de posibilidades cubriría el más ancho de los horizontes, los negacionistas tienen una hartura de libros donde enraizar sus convicciones y los libertarios también, los que sólo buscan pasar la tarde tienen varias bibliotecas donde elegir, los que ansían poner el alma a prueba leyendo infiernos particulares del ahora o de la Historia ni te digo, los que se decanten por el puro conocimiento no tendrán tiempo para leer todo lo que quisieran, los monos y los apóstoles tienen una inmensa fábrica de espejos donde reflejarse. A qué engañarse: es una suerte inmensa vivir en una época y una zona del mundo donde no hace falta hacer mucho esfuerzo para leer –casi– lo que se quiera. Que haya tantísima gente dispuesta a renunciar a ese privilegio, es un gran fracaso, sin duda, de nuestra escuela. Crear lectores debería ser una de sus principales tareas, pero es una tarea monumental que entiendo que no está al alcance de cualquier sistema educativo, y el nuestro no parece estar por la labor. Y quién sabe, en el fondo a quien manda siempre le ha venido bien que una inmensa mayoría de ciudadanos vea un libro y piense en la soga del ahorcado en vez de en la soga del escalador. Ya lo dijo Azaña, creo: «En España, la mejor manera de guardar un secreto, es publicar un libro». Y Daniel Pennac: «El verbo leer, como el verbo amar, no consiente el imperativo».

Como vicioso de los libros –es decir, alguien a quien algunas de las mejores cosas que le han pasado, le sucedieron en los libros– me sigue pareciendo casi inverosímil que la mayor parte de la población esté dispuesta a renunciar a todo lo que ofrecen, a sus beneficios y sus daños, pero cada vez me gustan menos las exageraciones: los miro, parlanchín ejército silencioso, formando en las estanterías y contra la frase que dice una biblioteca es una autobiografía de su propietario, qué va, como mucho es un jardín de recuerdos. Recuerdos de cosas que ni viviste: esa es una de sus magias. Que recuerdes fidedignamente la muerte del protagonista de Risa en la Oscuridad como si hubieras estado allí. Que recuerdes la tarde en que Zavalita tuvo que ir a buscar a su perro a la perrera de Lima. Que recuerdes el momento en que Príamo va a rogarle a Aqueles que le devuelva el cadáver de su hijo. Lugares donde nos dejan vivir cosas que no están a nuestro alcance: esa es otra de sus magias. Es tontería decir que los libros nos hacen mejores –ese no es el camino– porque conoce uno a mucho lector empedernido que es un perfecto cabrón: sencillamente son instrumentos que podemos utilizar según nuestras necesidades y búsquedas. Y que a veces son capaces de decir lo que sentimos sin que fuéramos capaces de expresarlo. Y otras nos agrandan el conocimiento; es decir, nos enteran de la inmensidad de nuestra ignorancia. No, no hace falta hacerles un elogio en su día grande. Están ahí, al alcance de la mano, baratos, cercanos, siempre dispuestos: somos, ciertamente, muy afortunados de vivir en una zona del mundo donde el libro no es un lujo. Que haya tanta gente dispuesta a renunciar a ese lujo es para mi un gran misterio, pero seguro que tiene una explicación.

Juan Bonilla es escritor, Premio Nacional de Narrativa 2020 por Totalidad sexual del cosmos (Seix Barral).