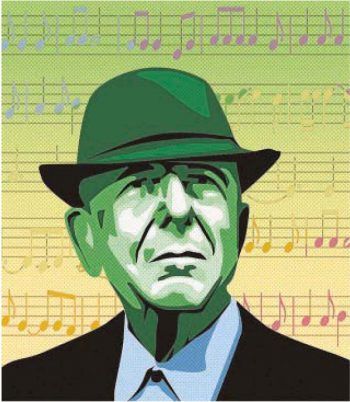

Hubo una época en que de Jueves Santo a Domingo de Gloria las radios de madera sólo emitían música clásica para arroparnos con sonidos elevados, sin palabras o con palabras extrañas, como de otro planeta, y que nada nos distrajera de aquel tiempo de duelo. En las últimas semanas santas logré combinar algunas reflexiones sobre la metáfora de nuestra muerte diaria que es la Pasión y la música que nos enfrenta a nosotros mismos, balanceados por columnas de notas ordenadas como piezas de una catedral gótica. Este año no he sido capaz de escribir nada. Viajé a mi querida Extremadura, increíblemente verde pese a los efectos del cambio climático. De entre los olores a flor de jara con las llagas de Cristo en sus pétalos y los acordes que me llegaban desde los altavoces del coche, emergía una y otra vez, fantasmagórica, la silueta de un hombre de palabra justa y melodía grave cuyo cuerpo nos dejó hace siete meses: Leonard Cohen. Creo que nunca he sido tan impactado por un puñado de canciones. Y esa imagen –precisamente estos días– no era sólo el reflujo de una pérdida reciente, sino algo que también tiene que ver con la fragilidad de la vida y la búsqueda de un lugar en el tiempo, a la vez con Dios y sin Dios, los temas que habitan su poesía de preguntas, acompasada a una salmodia conmovedora en la mejor tradición inglesa de la música cantada.

He pensado muchas veces en esa capacidad anglosajona para sumar letras y tonos. Aparte de su afición a la música coral y la ductilidad de un idioma de palabras breves, mejor adaptado a las combinaciones de ritmos silábicos, tiene que haber otras explicaciones. Imogen Holst, hija del autor de Los Planetas y una exquisita compositora, habla del valor históricamente dado en su país a la «tonada» («tune»), un término que no siempre tiene equivalente en otros idiomas, que no es exactamente «melodía», algo demasiado abstracto, lo que queda de sustraer el ritmo y el timbre a la música, al modo germánico. La tonada sería un recuerdo que se puede silbar, generalmente asociado a textos porque música y poesía se confunden en el origen. Lo podemos rastrear en las voces de los vendedores ambulantes; en el canto gregoriano que comenzó a organizarse repitiendo una misma nota sobre medidas vocálicas, entre rap triste y minimalismo arcaico; en los salmos escuchados en las sinagogas de los primeros siglos; en los recitativos del renacimiento italiano (Peri, Caccini) que inauguraban la ópera; en los coros británicos del primer barroco (Tallis, Morley, Purcell); y en las canciones tradicionales de casi cualquier cultura, música y palabras para la memoria colectiva. También en los laudistas ingleses del XVI (Campion, Byrd, Dowland). Su música, para ser susurrada por una voz quebrada y un instrumento de notas cayendo como plumas a dos pasos del tañedor, servía de vehículo perfecto a un estado de ánimo, una lágrima solitaria o una concelebración de amor o vino. Por alguna razón misteriosa, de esa tradición se han nutrido, mejor que otros, músicos como Irving Berlin, Gershwin, Cole Porter o Bernstein y cantantes como Bob Dylan, Paul Simon o Leonard Cohen, todos ellos procedentes de una cultura exegética construida a partir de los textos de la Torah y el Talmud, además de usar el inglés como herramienta para perpetuar la memoria de las cosas. Quizás sea el cuidado de la palabra.

He pensado muchas veces en esa capacidad anglosajona para sumar letras y tonos. Aparte de su afición a la música coral y la ductilidad de un idioma de palabras breves, mejor adaptado a las combinaciones de ritmos silábicos, tiene que haber otras explicaciones. Imogen Holst, hija del autor de Los Planetas y una exquisita compositora, habla del valor históricamente dado en su país a la «tonada» («tune»), un término que no siempre tiene equivalente en otros idiomas, que no es exactamente «melodía», algo demasiado abstracto, lo que queda de sustraer el ritmo y el timbre a la música, al modo germánico. La tonada sería un recuerdo que se puede silbar, generalmente asociado a textos porque música y poesía se confunden en el origen. Lo podemos rastrear en las voces de los vendedores ambulantes; en el canto gregoriano que comenzó a organizarse repitiendo una misma nota sobre medidas vocálicas, entre rap triste y minimalismo arcaico; en los salmos escuchados en las sinagogas de los primeros siglos; en los recitativos del renacimiento italiano (Peri, Caccini) que inauguraban la ópera; en los coros británicos del primer barroco (Tallis, Morley, Purcell); y en las canciones tradicionales de casi cualquier cultura, música y palabras para la memoria colectiva. También en los laudistas ingleses del XVI (Campion, Byrd, Dowland). Su música, para ser susurrada por una voz quebrada y un instrumento de notas cayendo como plumas a dos pasos del tañedor, servía de vehículo perfecto a un estado de ánimo, una lágrima solitaria o una concelebración de amor o vino. Por alguna razón misteriosa, de esa tradición se han nutrido, mejor que otros, músicos como Irving Berlin, Gershwin, Cole Porter o Bernstein y cantantes como Bob Dylan, Paul Simon o Leonard Cohen, todos ellos procedentes de una cultura exegética construida a partir de los textos de la Torah y el Talmud, además de usar el inglés como herramienta para perpetuar la memoria de las cosas. Quizás sea el cuidado de la palabra.

Cuando en 2011 Cohen vino a recoger el premio Príncipe de Asturias pronunció un discurso en el que revelaba cómo aprendió, de un malogrado guitarrista flamenco, una sucesión de seis acordes que eran –dijo– la base de su obra. Las armonías de sus canciones son, en efecto, sencillas, aunque guarden sorpresas, como la ausencia del acorde de dominante en Suzanne, contribuyendo al fluir de la melodía, o las referencias tonales en su Hallelujah al del Mesías de Handel, disfrazadas en una letra que describe al rey David componiendo con su arpa para un Dios al que no le importan la música y los intervalos. También explicó en aquel hermoso discurso las instrucciones que descifró en la voz de su admirado García Lorca: nunca quejarse porque sí y, a la hora de expresar la gran derrota que a todos nos espera, hacerlo dentro de los estrictos límites de la dignidad y belleza. A fe que lo consiguió.

En su último disco, Lo quieres más oscuro, Cohen, con 82 años, se detiene delante del final y, remedando a Abraham tras el sacrificio de Isaac, dice: «Hineni, Hineni (aquí estoy), estoy listo, mi señor»; un señor magnificado y santificado, pero también denigrado y crucificado en el marco humano, mezclando a propósito diferentes religiones, iluminada la escena por un millón de velas que arden por la ayuda que nunca llegó. Y si fuese más oscuridad lo que él quisiera, entonces «matamos la llama» y nos enfrentamos al destino. El fuego y el silencio de Dios; el pecado y el consuelo en la oración. Una despedida con la carga de paradojas y de vergüenza que arrastramos hacia el mar en que nos hundiremos, deseando que haya un tratado que firmar, «un tratado entre tu amor y el mío» (Treaty). Es imposible saber, igual que en El cantar de los cantares, si habla del amor divino, de un amor humano, o de ambos. Pero no existe semejante tratado. Es sólo un deseo. El amor –humano o divino– es siempre desequilibrado. El mundo está roto y, según cuenta en Anthem, la luz se cuela precisamente por las grietas: «Haz sonar la campana que aún puede sonar. Olvida tu perfecto ofrecimiento. Hay una grieta en cada cosa; así es como la luz nos llega».

Sus canciones esconden a veces historias dentro de historias para intercalar espejos en los vericuetos de luz que alumbran la complejidad que nos rodea. Como en la triste historia de una joven real (Parece que hace tanto, Nancy) suicidada junto a un teléfono descolgado, después de servir de entretenimiento a muchos, sin que nadie fuera a visitarla. En la canción, que parece escrita por un culpable, Nancy reaparece feliz de que alguien haya acudido por fin a su encuentro. ¿Qué hicimos de nuestras vidas? En La balada de la yegua ausente, las imágenes rústicas del cowboy y su montura, al galope lento de un corrido mexicano, se metamorfosean en una historia universal de amor y pérdida hasta que la silueta de la yegua desaparece una noche contra el cielo del oeste, como el humo de un disparo, como el amor, como la canción que, afortunadamente, perdurará en nuestra memoria. Amén.

Antonio Hernández-Gil, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.