Constato con satisfacción que la defensa de la vida ocupa hoy un lugar en el debate público muy diferente al de décadas pasadas, cuando aquellas personas, físicas o jurídicas, que se dejaban la piel por la causa lo hacían sabiendo que ocupaban un lugar marginal. La labor discreta de tanta gente anónima ayudando durante décadas a madres, acudiendo a aliviar las necesidades concretas del día a día, sabiendo escuchar a alguien con nombre y apellidos, atendiendo al dolor de cada uno, ha ayudado a muchas personas muy necesitadas y ha dejado también un poso de sabiduría práctica acerca de cómo afrontar un problema que no siempre sabemos solucionar prudentemente.

La satisfacción que encuentro al ver que esa sensibilidad por las madres y sus hijos no nacidos ha emergido a la superficie del debate político también presenta la otra cara de la moneda. Si por un lado hay una conciencia más clara y amplia de que la vida de los inocentes, los débiles y los necesitados debe ser defendida, en el lado oscuro aparece el oportunismo y la instrumentalización de lo más noble, porque hoy, a diferencia de ayer, la vida también es rentable políticamente para los que la defienden, y hay algunos decididos a sacar el mayor partido de esta batalla.

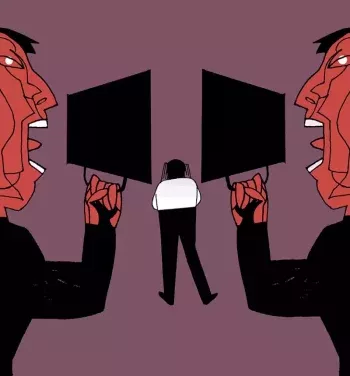

No debe olvidarse que, si hemos llegado hasta aquí y que, si hoy se puede hablar de la vida en público sin ser tildado de retrógrado, es porque muchas personas han realizado una tarea asistencial, discreta y testimonial durante muchos años. Hemos aprendido una vez más que la defensa de grandes causas exige pequeños gestos y que las expresiones grandilocuentes son infructuosas la mayoría de las ocasiones. No han sido los voceros y los guerreros de la batalla cultural los que han prestigiado la lucha por la vida. Por eso las grandes virtudes son discretas, como lo es el espíritu, como lo son los santos y como lo son también los héroes anónimos del día a día. Es un misterio que el bien necesite ser recatado, mientras que el mal deba ser ostentoso, y una torpeza por nuestra parte abandonar lo aprendido y dejarnos cautivar por el estruendo y el ruido de los políticos de panfleto y pancarta.

No debe olvidarse que, si hemos llegado hasta aquí y que, si hoy se puede hablar de la vida en público sin ser tildado de retrógrado, es porque muchas personas han realizado una tarea asistencial, discreta y testimonial durante muchos años. Hemos aprendido una vez más que la defensa de grandes causas exige pequeños gestos y que las expresiones grandilocuentes son infructuosas la mayoría de las ocasiones. No han sido los voceros y los guerreros de la batalla cultural los que han prestigiado la lucha por la vida. Por eso las grandes virtudes son discretas, como lo es el espíritu, como lo son los santos y como lo son también los héroes anónimos del día a día. Es un misterio que el bien necesite ser recatado, mientras que el mal deba ser ostentoso, y una torpeza por nuestra parte abandonar lo aprendido y dejarnos cautivar por el estruendo y el ruido de los políticos de panfleto y pancarta.

Las redes sociales y algunos medios pueden aplaudir los gestos vistosos y los maximalismos, los grupos de WhatsApp pueden arder con grandes declaraciones o discursos fuera de contexto, y la intención de voto variar, y nada de esto nos importaría demasiado si no fuese porque al final las víctimas son las madres y sus hijos, que una vez más se ven envueltos en una batalla que a ellos les queda demasiado grande. La instrumentalización de un problema social que tiene el rostro del débil y el desamparado es la acción moral y política más condenable de todas las posibles.

Prefiero pensar que hay una mala comprensión de la naturaleza práctica de la acción política, y que no se trata tan solo de una burda instrumentalización de una buena causa utilizada contra el rival más directo. Desearía que el error fuese estrictamente intelectual, un problema de conocimiento de la práctica política, y no un desvío moral. Podría ser sencillamente que se confundiese el deber ser con el poder ser, como denunciaba Ortega y Gasset en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Aquellas masas ilustradas que se lanzaron a la acción por la acción «en vez de analizar previamente lo que es, las condiciones ineludibles de cada realidad, procedieron a dictaminar sobre cómo deben ser las cosas». Sin entrar a valorar por qué se vuelve a incurrir en el mismo error, el hecho que nos preocupa es que de nuevo el deber ser se impone con su brutalidad inexorable sobre el limitado mundo de las posibilidades.

Cuando un acuerdo legislativo sobre la protección de las madres empieza a parecer posible, el mazo puritano del deber ser acaba con la posibilidad. O blanco o negro. Es la ley del todo o nada, cuyo único principio es que entonces sea siempre nada, porque todo es imposible. Pero al intelectual de bolsillo que pretende gobernarnos hoy el mundo de la posibilidad le produce hilaridad porque siempre es insuficiente, imperfecto y, por tanto, indigno de la noble tarea a la que su egolatría megalomaniaca le llama. Deberíamos recordar la advertencia de Ortega: «Sólo debe ser lo que puede ser». Podríamos desear no morir, pero eso no significa que no debamos morir, o ser tan rápidos como un galgo, pero de ahí no podemos inferir que debamos tener cuatro patas.

La violencia del deber ser, en tanto que niega directamente el ser de las cosas, puede llegar a ser invencible si cae en manos como instrumento dialéctico en alguien que tenga cierto predicamento. La sociedad, como cuerpo político, tiene una realidad histórica con la que hay que contar si se quiere gobernar con paz y prosperidad. Es frecuente que el revolucionario, en su edad más temprana, se presente como un defensor de las ideas más puras, pero conforme va adquiriendo poder y prestigio va asomando en él la violencia y el resentimiento del que ve que la realidad no se somete a sus ideas, hasta convertirse en el peor enemigo de la sociedad. Su reacción, al contrario de la del sabio que rectifica, es encabritarse y victimizarse: «Mis ideas son tan buenas que nadie me comprende, luego la culpa es de los demás que no están a mi altura». No solo hay revolucionarios de extrema izquierda, los hay en todas las filas.

¿Qué le ha pasado a un grupo político que presume constantemente de haberse quedado solos? Se quedan solos defendiendo la vida, se quedan solos defendiendo la educación, se quedan solos defendiendo España, se quedan solos defendiendo a Dios, ¿y no se preguntan por qué? Podrían detenerse un instante y darse cuenta de que eso no es para presumir, que ahí está su vicio.

La política no es metafísica. La verdad práctica de la política es unir lo que está dividido alcanzando acuerdos con el adversario. Así se reconstruyó Europa después de la guerra y así pudimos continuar los españoles nuestra historia sin otra ruptura violenta. La historia más reciente nos demuestra que hay más verdad en la reconciliación que en la exasperación. La buena práctica exige acuerdos, cesiones y consensos. Morir sosteniendo la propia bandera puede resultar épico en las novelas de caballería, pero algunos nos resistimos a vivir en un mundo novelesco y no renunciamos a inclinar nuestra cerviz ante el sufriente, el débil y el desprotegido, aunque a veces suponga ceder en parte a nuestras ideas puras. Si me hacen elegir entre mis ideales y la madre que sufre, elijo a esta última.

No tengo problema en hacer declaraciones intelectuales rotundas en defensa de la vida, de los no nacidos, de los ancianos indefensos, y de la dignidad de la vida en todas sus manifestaciones. Lo que no acepto es que se confunda el plano intelectual y el práctico, porque la vida me ha enseñado que esta actitud solo sirve para endiosar al que la practica y para imposibilitar cualquier tipo de iniciativa posible.

En el resurgimiento del movimiento neocon norteamericano tuvo éxito un ensayo de Richard Weaver publicado originalmente en 1948 que llevaba por título Las ideas tienen consecuencias. Era una crítica al utilitarismo neoliberal que triunfaba por aquel entonces. El título se ha elegido muchas veces como eslogan para defender batallas muy diferentes, y justificar que lo importante es tener buenas ideas, aunque sean impracticables. Lo que se olvida es que el título también es imperativo: «Las ideas deben tener consecuencias»; es decir, deber ser posibles. Porque afirmar lo contrario es como escribir con el dedo en el agua, sin dejar huella, como los versos de Shakeaspeare que decían «Tú que escribes solo para borrar».

Para defender grandes ideas hace falta una enorme humildad, y no es lo que estamos viendo hoy. Vox demuestra que las nobles causas que dice defender son utilizadas una y otra vez para hacer fracasar lo posible. Cuando se hace una propuesta del deber ser, muy sonora y llamativa para algunas gentes de bien, pero irrealizable, y a continuación se dice «toca al resto retratarse», en realidad no se está legislando, se está señalando. Porque legislar es utilizar las reglas democráticas para llegar a acuerdos sobre lo posible. No se hacen propuestas de ley para quedarse solo y distinguirse de los demás. No se impide aprobar unos presupuestos para demostrar tu pureza. El afán de ser exclusivo te convierte en excluyente.

Por todo esto podemos sospechar que el error no es meramente intelectual, sino que en esta repetida práctica se encuentra lo aprendido en algunas escuelas políticas centroeuropeas que enseñan que la exageración y la división tiene rendimiento electoral. No descartamos que detrás de la fachada de los grandes principios, en realidad solo haya un interés partidista y la delirante idea de que esa estrategia le rentará pingües beneficios electorales hasta lograr superar en escaños al PP.

Nada de esto nos escandalizaría, decíamos antes, sino fuese porque por el camino, estas estrategias partisanas dejan a los de siempre en la cuneta. Serán de nuevo las madres, los niños y los más vulnerables, las víctimas de las batallas políticas de toda la vida, una vez más vestidas con los hábitos nobles de las causas más puras.

Antonio Torres es empresario y ex presidente Red Madre.