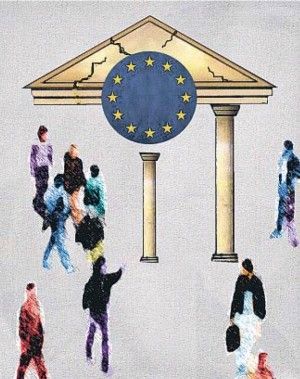

¡Todos corrompidos! Con creciente frecuencia, el punto de vista sobre los partidos y sobre las figuras políticas es profundamente negativo, como si no hubiera nada que esperar de ellos: ¿son, en el mejor de los casos, incapaces y, en el peor, además, corrompidos? La idea de una disociación radical entre la política y la moral no ha dejado de ganar terreno en Europa y, de manera especial, en los países del sur, Grecia, España, Portugal, Italia y Francia. Esta disociación incita los populismos, fomenta también el distanciamiento, la abstención electoral, la indiferencia.

Y, sin embargo, cuando se nos presenta la ocasión de topar con la imagen de un vínculo o relación, sucede lo contrario: experimentamos un reconocimiento hacia quienes la motivan o expresan. Por ejemplo, hace unos meses hemos seguido con emoción los funerales de Nelson Mandela. Un gigante, una de las mayores personalidades de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que encarnó al más alto nivel la integración entre la moral y la política. Mejor aún, expresó la capacidad de superar el rencor, de proyectar hacia el porvenir un país apenas salido del apartheid. Mandela encontró el camino de la justicia y de la reconciliación al renunciar a cualquier clase de odio y su ejemplo indica que es posible que una figura política pueda hacerse entender de acuerdo con las exigencias de un registro moral.

Es decir, ¿quiere declararse con ello que en Sudáfrica la población y las fuerzas políticas situadas frente a frente estaban dispuestas a jugar una carta moral por moralidad? La realidad es, evidentemente, más compleja.

Si Mandela fue lo que fue de modo exitoso, obedece también a que el régimen del apartheid se vio sometido a presiones internacionales crecientemente insostenibles para el propio régimen, que fue boicoteado política y económicamente pero también en el terreno científico o en los campos de la cultura o el deporte. El logro del engarce nacional de la moral y de la política que Mandela representó debe mucho, asimismo, a la internacionalización de la cuestión sudafricana, a la globalización del rechazo del racismo. Señalarlo no es infravalorar las cualidades excepcionales de Mandela.

Pero pasemos a considerar, en este punto, las realidades políticas de Europa del sur. Sucede, a menudo, no sólo que existen responsables políticos que decepcionan moralmente sino, más aún, que no por ello resulten sancionados por los electores. Con frecuencia, en efecto, estos votan con conocimiento de causa por una figura política o por un partido cuya amoralidad, incluso inmoralidad, es patente. Así se ha comprobado, por ejemplo, a lo largo de la carrera política de Silvio Berlusconi, como acaba de constatarse en las elecciones francesas. Y cuando soplaba el viento de un nacional-populismo que denunciaba con energía la corrupción de las figuras electas y de las fuerzas políticas, cabía esperar una derrota de la derecha clásica. Porque unos días antes de las elecciones se había tenido conocimiento de que el líder de la UMP, Jean-François Copé, había cometido malversaciones con el dinero de su partido.

Como uno de los consejeros más cercanos de Nicolas Sarkozy durante su presidencia, Patrick Buisson, había grabado sus conversaciones a sus espaldas, los medios de comunicación han podido saciarse a placer publicando extractos de tales grabaciones. Y, apenas saltó el escándalo, pudo saberse también que la justicia había procedido a intervenir su teléfono, de forma que las escuchas en cuestión revelaban bastantes infamias salidas de su boca.

El resultado de las elecciones municipales, sin embargo, ha sido un éxito para la derecha clásica, ¡tal vez incluso un éxito más importante que el del Frente Nacional! Es menester, en consecuencia, preguntarse: ¿qué impulsa al electorado, en ciertos casos, a votar contra la moral?

Caben dos respuestas principales. La primera remite a la propia naturaleza de la política y pasa por la economía. La política persigue como fin el poder. Y, en democracia, el poder se conquista por la vía electoral. La conquista del poder tiene lugar sobre la base de las promesas, de los argumentos, y la disyunción de la moral y de la política nos enseña, sencillamente, que los argumentos a los que los ciudadanos son más sensibles son de orden distinto al moral. Prestan oídos en primer lugar, sobre todo en tiempos de crisis, a propuestas de carácter económico.

Si Silvio Berlusconi ha sabido conservar el poder durante tanto tiempo, incluso cuando su inmoralidad era bien conocida, se debe a que cada italiano, con él, podía creer tener oportunidades de salir mejor parado de su situación. La prueba, podían decirse: si él ha triunfado, ¿por qué no puedo triunfar yo, sobre todo ya que así me lo promete? Si la derecha en Francia ha conquistado tantas ciudades, es que la izquierda ha fracasado en acabar con el paro, volver al crecimiento y reducir las desigualdades. La derecha está tal vez corrompida, según esta perspectiva, pero no es el criterio principal. Prima la economía, lo cual nos recuerda que el régimen de apartheid se hundió asimismo por el hecho de las crecientes dificultades que implicaba el boicot a su economía.

Pero merece analizarse una segunda respuesta. Si los electores no se apartan de un partido o de un responsable político cuya inmoralidad acaba de ser demostrada, puede deberse más bien a que esta inmoralidad es percibida como un fenómeno que no se detiene en este partido o en este responsable, a que es considerada como expresión adicional de un mal que roe a todos los agentes políticos, sean cuales sean sus vínculos de partido. En esta perspectiva, la información sobre el descubrimiento de actos de corrupción es imputada no al culpable únicamente, sino a la categoría a la que pertenece. Ya se trate, para seguir con nuestros ejemplos, de Silvio Berlusconi o de la derecha francesa, la amoralidad o la inmoralidad, una vez conocidas, aportan en esta perspectiva pruebas suplementarias de la descomposición moral del sistema político en su conjunto. Y, por consiguiente, no hay razón alguna para sancionar de manera más especial a quienes la actualidad acaba de señalar y que no serían peores que los demás.

Ambos análisis son, probablemente, complementarios: a partir del caso o del punto de vista de la moral, la izquierda y la derecha parecen hacerse valer por igual: no es preciso adoptar las decisiones electorales propias desde este punto de vista, es mejor situarse en el punto de mira de la utilidad y de la eficacia económica. O, al menos, de lo que se considera por tales. Consiguiente, se votará a la derecha o a la izquierda en función de programas económicos que parecen llevar aparejada la promesa de un futuro mejor. Y, si la derecha y la izquierda han decepcionado al respecto, los electores se refugian entonces en la abstención, en la radicalidad del extremismo o en el populismo. Se abandona, en este punto, una auténtica sensibilidad concerniente a la moralidad de los protagonistas en escena.

Michel Wieviorka, sociólogo. Profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Traducción: José María Puig de la Bellacasa.