Hace ahora doscientos años, en el verano de 1815, se clausuró oficialmente el Congreso de Viena, quizás la más imponente reunión internacional de todos los tiempos ya que congregó en la capital austriaca a no menos de cien mil personas, desde reyes y emperadores, príncipes y princesas con y sin principado, altos funcionarios, policías y espías, una nube de esos que hoy llamaríamos asesores y una turbamulta de quienes, años más tarde, Dumas bautizaría como démimondaines. Añádase a todo ello un muy nutrido número de actores y actrices, compositores y músicos, pues durante los nueve meses que duró el Congreso raro era el día en que no se celebraba una representación teatral o un concierto, además de incontables bailes que los grandes personajes ofrecían en sus ostentosos palacios. Seguramente, fue Beethoven el más renombrado y valorado de los compositores/directores presentes: uno de sus biógrafos, Anton Schindler, ha considerado que la etapa del Congreso fue «el año maravilloso» de Ludwig van Beethoven.

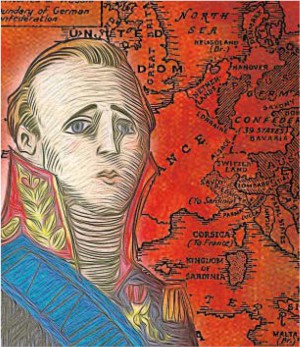

Esta vertiente festiva de aquella magna reunión internacional ha acreditado la idea de que el Congreso fue poco más que un incesante concurso de baile y el testimonio de algunos testigos presenciales ha contribuido a confirmar esa impresión. Durante alguno de los frecuentes parones que sufrieron las sesiones oficiales, el viejo príncipe de Ligne comentó que «el congreso baila pero no marcha». Un antiguo film de 1931, El Congreso se divierte, ha consagrado esta visión frívola del Congreso de Viena. Lo cierto, sin embargo, es que el Congreso –por medio de su Acta Final, firmada el 9 de junio– no solo reordenó el mapa de Europa después de las sangrientas convulsiones producidas por las guerras napoleónicas, sino que puso las bases para un orden internacional renovado y estable.

Esta vertiente festiva de aquella magna reunión internacional ha acreditado la idea de que el Congreso fue poco más que un incesante concurso de baile y el testimonio de algunos testigos presenciales ha contribuido a confirmar esa impresión. Durante alguno de los frecuentes parones que sufrieron las sesiones oficiales, el viejo príncipe de Ligne comentó que «el congreso baila pero no marcha». Un antiguo film de 1931, El Congreso se divierte, ha consagrado esta visión frívola del Congreso de Viena. Lo cierto, sin embargo, es que el Congreso –por medio de su Acta Final, firmada el 9 de junio– no solo reordenó el mapa de Europa después de las sangrientas convulsiones producidas por las guerras napoleónicas, sino que puso las bases para un orden internacional renovado y estable.

El éxito de Viena se debió a un puñado de hombres excepcionales, que trabajaron con intensidad, fuera de la vista del público e hicieron un trabajo excelente, aunque solo fuera porque, durante el resto del siglo XIX, Europa se libró de guerras generales. Hubo, inevitablemente, guerras localizadas, la más importante la de Crimea, ya iniciada la segunda mitad del siglo. También las de Bismarck contra Dinamarca, Austria y Francia. Conflictos importantes por sus consecuencias políticas, pero nada comparables a los horrores de las guerras napoleónicas, multiplicados después durante la llamada Guerra del 14.

Metternich, por Austria, Neeselrode y el propio Alejandro I por Rusia, Castlereagh por Gran Bretaña, Hardenberg por Prusia y a Talleyrand por la derrotada Francia fueron los artífices de ese éxito. Solo la fracasada aventura napoleónica que ha pasado a la historia como los Cien Días y que se prolonga desde la huida de Napoleón de la isla de Elba, el 26 de febrero de 1815 –provocando un ataque general de nervios en Viena– hasta su final en la batalla de Waterloo (18 de junio del mismo año), impidió que Talleyrand lograra su objetivo de colocar, desde el principio, a Francia al mismo nivel que las potencias vencedoras. Fueron ellos los que crearon el llamado «concierto de Europa» que, durante casi un siglo, funcionó como un directorio en el que las cinco grandes potencias europeas (Austria, Rusia, Prusia, Gran Bretaña y, después, también Francia) velaron, sin duda, por sus intereses, al tiempo que intentaban mantener un primer atisbo de seguridad colectiva. No es extraño que se pueda ver en ese «concierto de Europa» una especie de consejo de seguridad avantlalettre, con sus virtudes, pero también con sus defectos.

Alejandro I, que había sido educado en los liberales principios de la Ilustración por el suizo La Harpe, contratado por su abuela la gran Catalina, pensó incluso en la fórmula federal para organizar Europa y su propio imperio. Y pidió información al respecto al presidente Jefferson, que había iniciado su presidencia en 1801, el mismo año en que él sucedió a su asesinado padre Pablo I. Theodore Roosevelt, en 1918, en plena discusión americana sobre la Sociedad de Naciones escribió que «el zar Alejandro, en este sentido, fue el presidente Wilson de este particular momento, hace un siglo». Comparaba así la Santa Alianza, promovida por el zar, con aquel antecedente de Naciones Unidas, idea del presidente americano. Ambos buscaban una paz permanente basada en la seguridad colectiva.

Fue también Alejandro precursor de los modernos acuerdos de desarme, como explicaba en una carta dirigida a Castlereagh en 1816, en la que proponía «la reducción de las fuerzas armadas de toda clase». La razón era que, dada la paz instaurada en Europa, los créditos militares impedían dedicar fondos a otras necesidades sociales y actuaban como un freno para el desarrollo. Alejandro buscaba lo que en nuestra época se han llamado «los dividendos de la paz». Esta idea de Alejandro I fue retomada por sus sucesores, Alejandro II, que impulsó la Declaración de San Petersburgo (1867), sobre limitación de armamentos y Nicolás I que promovió las conferencias de desarme de La Haya de 1899 y 1907. Esta última codificó, por primera vez, el moderno derecho de guerra.

El representante español en Viena, el marqués de Labrador, se negó a firmar el Acta Final del Congreso, que no fue aceptada por España hasta dos años después. Sus argumentos eran bastante razonables, pero lo cierto es que España no fue capaz de sacar partido al papel fundamental que había desempañado en la derrota de Napoleón. Desgraciadamente, había empezado la hora de la irrelevancia internacional de España.

Ya en septiembre del mismo año 1815 se firmó en París el Tratado de la Santa Alianza, obra personal de Alejandro I, que tras su profunda crisis religiosa de 1812, aspiraba a un vago ecumenismo y pretendía que los firmantes se sintieran «miembros de una misma nación cristiana». Para Castlereagh, se trataba de «un documento sublime de misticismo y tontería», pero sería un simplismo considerar que el Congreso de 1815 tuvo un carácter meramente reaccionario. Allí nació la diplomacia moderna, cuyos usos y procedimientos se ordenaron y simplificaron. Y se estableció el sistema de «congresos» periódicos, que reunía a los monarcas y que jugaron el papel de las modernas «cumbres». Los ministros celebraron desde entonces reuniones llamadas «conferencias» que abordaban las crisis en el espíritu de la estabilidad y de la seguridad colectiva. Pero las alianzas de finales del XIX, nutridas de nacionalismo expansionista, de colonialismo y zonas de influencia, destruyó «el concierto de Europa» y el continente se despeñó en el abismo del siglo XX.

Alejandro Muñoz-Alonso, catedrático emérito de la Universidad CEU-San Pablo y excatedrático de la Universidad Complutense.