a Ilustración supuso la incorporación a la actividad legislativa de los ideales racionalistas que postulaban la unidad del ordenamiento, y la generalidad y abstracción de las previsiones de la ley, iguales para cualquier ciudadano. Se trataba de dotar de coherencia y seguridad al sistema jurídico, para convertirlo en un cauce por el que discurriera la sociedad con sus humanos desvelos e inquietudes, sabiendo con razonable certidumbre qué cabía esperar como consecuencia de los actos de cada cual. Con ello se sustituía el previo estado de inseguridad derivada del derecho de autor, que reservaba soluciones particulares, ya fueran privilegios o desventajas, igualmente odiosos, según el tipo de persona al que se aplicara, o el particular interés del soberano.

La racionalidad de la actividad legislativa no implica solamente una técnica sino también, y no en menor medida, una actitud. Se basa en transitar el camino que discurre entre los objetivos del legislador y la aprobación de las leyes, pasando por su proceso de elaboración, con el respeto que requiere la dignidad de la sociedad democrática. Esto no tiene nada que ver con las diversas opciones políticas; existen varios mundos constitucionalmente posibles, que corresponde al legislador actualizar en cada momento de acuerdo con sus legítimos intereses. Es el juego democrático, y tan recriminable puede resultar el legislador de un signo político como el de otro, cuando no responde a las expectativas exigibles como depositario de los valores de integridad democrática.

La racionalidad de la actividad legislativa no implica solamente una técnica sino también, y no en menor medida, una actitud. Se basa en transitar el camino que discurre entre los objetivos del legislador y la aprobación de las leyes, pasando por su proceso de elaboración, con el respeto que requiere la dignidad de la sociedad democrática. Esto no tiene nada que ver con las diversas opciones políticas; existen varios mundos constitucionalmente posibles, que corresponde al legislador actualizar en cada momento de acuerdo con sus legítimos intereses. Es el juego democrático, y tan recriminable puede resultar el legislador de un signo político como el de otro, cuando no responde a las expectativas exigibles como depositario de los valores de integridad democrática.

Se traicionan esos valores cuando el objetivo del legislador no es el bien común y la regulación de situaciones generales en las que puede encontrase potencialmente cualquier ciudadano, sino dar a luz soluciones a medida para casos particulares. Así ocurre cuando se presenta a la opinión pública como algo natural la reforma del delito de sedición o el de malversación, con la evidente finalidad de favorecer a los condenados del 'procés'. Se trata de una actitud corrosiva que transmite un mensaje demoledor: da igual lo que hagas, si tienes el suficiente poder o capacidad de influencia para devaluar luego las normales consecuencias de tus actos. Se traicionan igualmente esenciales valores cuando la actividad legislativa se convierte en parte de una operación de marketing político, orientada más bien a generar reacciones emocionales que a afrontar una regulación seria de auténticas necesidades sociales. Se trata de un fenómeno de escaparatismo legislativo del que en los últimos tiempos hemos tenido algunos ejemplos significativos. Recuérdese lo que se vendió a la opinión pública como eliminación del castigo a la participación en huelgas o en piquetes de huelgas, cuando nunca se habían castigado tales actividades en democracia, ya no solo legítimas, sino especialmente protegidas por los jueces españoles en todos los órdenes jurisdiccionales. Lo que se penaba era la participación en piquetes violentos, conducta que previsiblemente se penará igualmente en el futuro por el cauce de los tipos genéricos (coacciones, lesiones, daños), con penas muy similares, que incluso pueden ser más graves en algunos casos por el juego de la agravante de abuso de superioridad derivada de la actuación en grupo.

Esta situación está pasando inadvertida debido a la calma social que nos viene deparando la legislatura, con protestas laborales casi inexistentes y, por tanto, la imposibilidad de que se produzcan abusos o extralimitaciones punibles. Pero no ha ocurrido lo mismo con la mal llamada ley del 'solo sí es sí', que finalmente se ha materializado en una reforma que ha caído como una bomba en una realidad desgraciadamente mucho más frecuente y, por tanto, con posibilidades más inmediatas de poner sobre la mesa las deficiencias de la ley, especialmente lamentables porque la regulación preexistente era mejorable en varios aspectos técnicos.

En este caso, se ha intentado transmitir que la ley ponía por primera vez como centro de la atención legislativa el consentimiento de la víctima de los delitos contra la libertad sexual, lo cual es radicalmente incierto. El consentimiento ha sido siempre el eje de la regulación y el centro de la atención judicial, y el problema no ha estado tanto en ese aspecto, sino en las dificultades de prueba implícitas en algunas de las conductas castigadas. Pero el problema más inmediato no ha estado ahí, sino en un aspecto puramente técnico y fácilmente previsible. De la fusión de los antiguos delitos de abusos y agresión sexuales en uno solo de agresión sexual, y de la alteración de las horquillas de penas, con previsión de penas mínimas más bajas, se derivaba que se iban a producir inevitablemente revisión de condenas a la baja.

Cuando una reforma legal conlleva la rebaja de penas, en cualquiera de sus modalidades, la revisión de condenas es obligada; es un efecto tan inevitable como que el sol salga y se ponga. Solo son discutibles cuestiones de matiz técnico, pero estas diferencias determinan el número de casos a revisar, no que se produzcan las revisiones. Esto es ampliamente conocido, y hace especialmente incomprensible la reacción de algunos de los políticos implicados al comenzar a conocerse las decisiones de revisión. En efecto, en lugar de haber evitado esta consecuencia, o de informar de forma responsable a la opinión pública sobre una opción punitiva que era perfectamente defendible, se ha optado por un infundado ataque a los jueces, que ha motivado la reacción unánime de todas las asociaciones judiciales y del CGPJ y tan desmesurado que, situado en el ámbito de la pura fantasía, ha destrozado la posibilidad de colocar en la sociedad un relato de emergencia para camuflar los resultados.

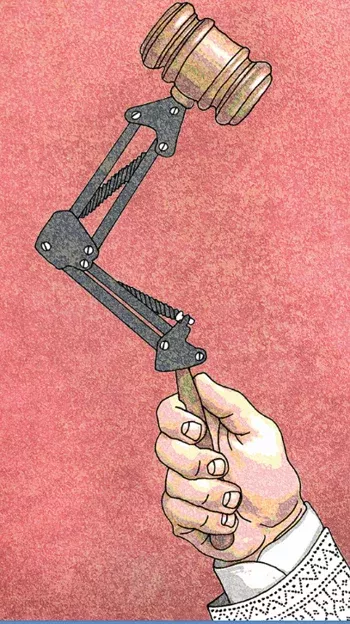

Lo que late en una reacción de tal envergadura, que seguramente lastrará por mucho tiempo a quienes se han abonado a ella, es una visión completamente distorsionada del Estado de derecho, más cercana a los populismos de los estados fallidos que a las avanzadas democracias europeas. No se asume que los jueces son los gestores de la pluralidad que cobija la Constitución, actores principales en los pesos y contrapesos que definen la división de poderes, y se pretende neutralizar sus facultades con una labor constante de desprestigio, basada en gran medida en datos inciertos o distorsionados, con técnicas que recuerdan a los desarrollos teóricos pensados para afrontar las situaciones de resistencia al poder injusto y de desobediencia civil, tan alejadas de nuestra realidad y nuestras necesidades.

En fin, las leyes pueden permitirse el lujo de no ser perfectas, porque los jueces están ahí para hacer que las cosas encajen. Pero el legislador no puede permitirse incurrir en ciertas conductas que devalúan la democracia deliberativa. No puede permitirse volver al estado de cosas del Antiguo Régimen, cuando, como decía Beccaria, las leyes eran el instrumento de las pasiones de unos pocos, nacidas de una fortuita y pasajera necesidad.

Luisa María Gómez Garrido, doctora en Filosofía del Derecho y presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.